八十八ケ所・四国のお遍路さん(2025年2月)

四国のお遍路さんについては、昔から何となく耳にしていたのですが、実際に歩いてみようと思ったきっかけは、ナイロビで出会ったオランダ人のAntheさんです。ベルギーのReduで本の民宿を経営しているのですが、コロナ禍の前に50歳の誕生日を祝うべく、旦那さんと88ヶ所巡りを計画していたものの、コロナ禍となり残念ながら諦めたということでした。それが2021年春頃で、その後なんとなく頭の片隅に引っかかっていました。オランダの図書館で英語版のガイドブックを見つけたり、アメリカ人の写真家が八十八の寺院を撮影した立派な写真集を手にしたりと、マリエッタと情報確認をしたりしつつも、いつか行けたらいいなあ、くらいの軽いノリがしばらく続いていました。

転機は昨年末にふと、今年は親父が88歳の米寿を迎えるし、語呂合わせもいいから、これまで行ったことのない四国に行ってみよう(ネパール再訪も実は候補の一つでした)と思いついたことでした。フライトを調べると、オランダからソウルまでのフライトが妙に安く(その時は韓国が政治的に不安定)、ソウルから関西空港に飛んで、和歌山港から徳島港までフェリーが2時間で着くことが分かりました。バタバタとチケットを購入し、ソウルに4泊(韓国も初訪問)して、高野山にも1泊した後、徳島入りしたのが2月1日でした。エアビーで安い市内のマンション1室を1週間予約していただけで、その後は様子を見ながらお参りの場所や滞在場所を決めていこうというスタイルにしました。

結局、徳島の民泊で2月前半を、2月後半は高松市内のホテルに滞在して、天候を見つつ仕事(オンラインでの業務)を時折しながら、合計二十三ヶ所の寺院をお参りすることが出来ました。弘法大師(空海)がお遍路巡りをしたのが1400年以上前で、それ以来どれだけの人たちがこの道を通ったのか、そんな歴史の重みを感じる毎日でした。温暖な気候の四国という勝手な思い込みのせいで、粉雪に見舞われたり、防寒具を買い足したりと準備不足は歪めませんでしたが、JRやバス、そして高松ではホテルの自転車を借りて、お寺の麓まで移動したり、地元の私鉄である琴電に乗ったりと変化に富んだ毎日でした。

SNSで連絡を取っていたジャカルタ在住の写真家Cさんは、1400kmにわたる全行程を真夏に2ヶ月近くかけて歩いて回り、その次は自転車を使って2週間強で回ったということを知らせてくれたりしました。

四国第一番・霊山寺 四国八十八ヶ所の地図 四国第八十四番・屋島寺 琴電

徳島というか、鳴門市にある第一札所の霊山寺は、初めてのお遍路さんを迎えるスタート地点。駐車場も立派で、観光案内も充実しており、儲かっているんだろうなあという雰囲気が漂っていて、少し俗っぽいところに思えたのですが、のんびりお参りをしていると売店のおばさんがマリエッタに近寄ってきてカタコトの英語を喋るのです。外国人も多いのですか?などと差し障りのない話をしていたところ、外国人のお遍路さんが増えていて何を言っているのか分からない、英語も勉強したいけど、、、みたいな展開に。マリエッタが「Duolinguoという無料のアプリがいいですよ!」とスマフォで紹介したら、興味を持つも、自分ではダウンロードできない!と言うのです。こちらは別に急いでいるわけではなかったので、アプリをおばさんのスマフォに登録する手続きをすることに。お客さんがいない時に少しづつ取り組めば、きっと英語も上達しますよ!みたいな無責任発言を残して、その場をさろうとしたら、「これ持っていってください!」と言って霊山寺の手拭いをくれたのでした。大事に使いたいものです。

香川県は、お遍路さんの終点でもある88番目の大窪寺があるのですが、印象深いのは84番目の屋島寺。私の両親もここを訪ねたということを後で知ったのですが、源平合戦の舞台でもあります。12世紀に絶大な権力を握っていた平清盛を打倒しようと、立ち上がった源氏と平家の戦いである「源平合戦」が1180~1185年に日本各地で繰り広げられ、屋島周辺にも様々な史跡が残っています。https://www.my-kagawa.jp/feature/yashima/genpei

今こそ陸続きになっていますが、昔は島だったという標高293mの頂上に位置する屋島寺は、高松市の東部に位置しており、車でも登れるものの、我々は麓まで自転車で行ってそこから山道を登ることにしました。近所の人が散歩でもよく使っているようで、犬の散歩をしている人もちらほら。木立の中をゆっくり登っていくと立派な木門に到着。お参りをしてからお昼時だったので何か食べれるかなあと周辺を歩いてみると、カフェ。ちょっとお値段は高めだったのですが、眼下に高松市内や瀬戸内の島々が広がっている見事な場所。ゆっくり豪華なランチを楽しめました。

讃岐うどんの山田屋 讃岐うどんセット

https://www.my-kagawa.jp/feature/yashima/genpei

シルクロードの英語本 “The Silk Roads; A new history of the world”

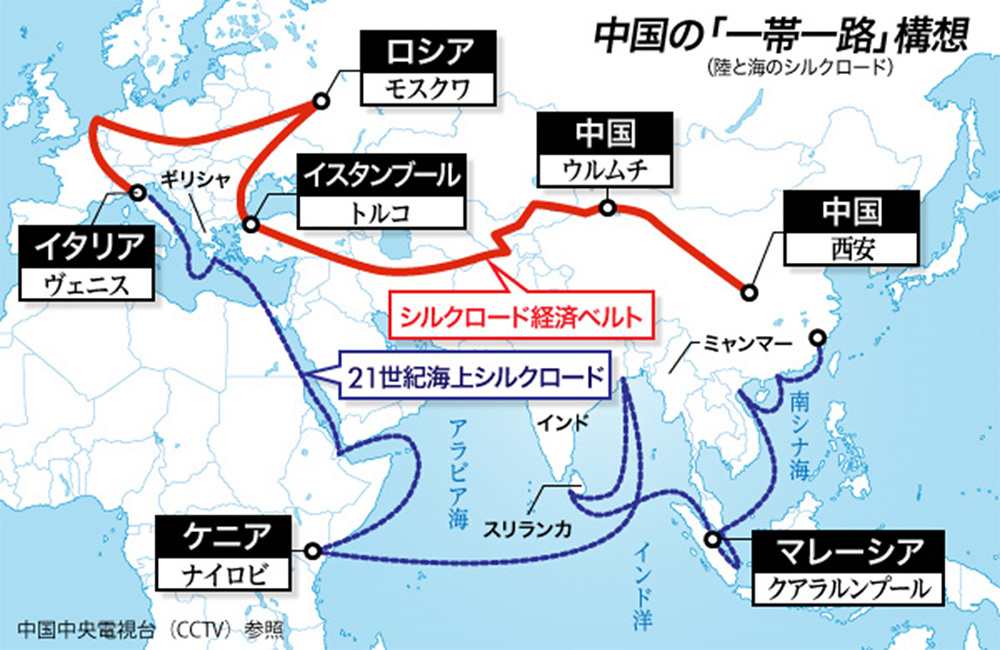

“The Silk Roads; A new history of the world”というタイトルに惹かれて思わず、この春キルギスに渡航する際に立ち寄ったスキポール空港の本屋で衝動買いをしてしまった一冊です。買ったのが今年の3月。500ページを超えるボリュームで25章に渡ることから、なるべく1章づつ読もうと心がけていましたが、先日ようやく読み終えました。この数ヶ月の間に、シルクロード関連のニュースもいろんなところから聞こえてきました。習近平主席が打ち出した中国の「アジアインフラ投資銀行(AIIB)」設立準備の関連で、「一帯一路」構想に注目が集まっており、5月中旬にはその国際会合が北京で開催され、関連諸国の首脳クラスが招待されています。

著者のPeter Frankopanは、オックスフォード大学の若手政治研究者で、中近東や中央アジアの膨大な文献にあたって、紀元前から今日に至るまでの情勢を時代毎に分かりやすくまとめてます。しかも章ごとのタイトルが面白いのです。これまで学校等で習ってきた歴史とは切り口が違うためか、自分の頭の中ではバラバラだった歴史上の出来事が横糸を紡ぐようにシルクロードという縦糸で繋がっていくのが、本を読みながら実感できたのが嬉しいところ。ポーランドやトルコがなぜ親日国なのか、ロシアがなぜシリア紛争を手助けしているのかといった謎解きも、この本で歴史的な繋がりを読むうちに少し分かる事が出来たのも儲けものです。そのうち、和訳本も出るのでしょうか、気になるところです。ちなみに各章の見出しは次の通りです。

The Creation of the Silk Road(紀元前が舞台:アレキサンダー大王の遠征、ローマ帝国の栄華等)

The Road of Faiths(6世紀前後まで:仏教やゾロアスター教の勃興、キリスト教徒の拮抗)

The Road to a Christian East(6世紀が中心:東方に浸透するキリスト教と黒海やペルシア帝国の情勢)

The Road to Revolution(7世紀前後:イスラム教の勢力拡大とローマ帝国との確執)

The Road to Concord(8世紀前後:ウイグル地方まで浸透したイスラム教、中近東におけるキリスト教やユダヤ教、イスラム教の混在)

The Road of Furs(9世紀前後:黒海やカスピ海周辺を含めたシルクロードの貿易網)

The Slave Road(10世紀前後:北欧バイキングが手がけるスラブ人の奴隷貿易)

The Road to Heaven(11世紀:聖地エルサレムへの十字軍遠征)

The Road to Hell(13世紀:ジンギスハンによる東アジアやイラン、東ヨーロッパの征服とモンゴル帝国創建)

The Road of Death and Destruction(14世紀前後:ユーラシアを襲う黒死病、マルコポロ等の東方大航海)

The Road of Gold(15世紀:ポルトガルやスペインの栄華、コロンブスの“新大陸”発見)

The Road of Silver(15−16世紀:南米の銀山発掘、スペイン帝国、海のシルクロード)

The Road to Northern Europe(16世紀:オランダの黄金時代、大英帝国の始まり)

The Road to Empire(17−18世紀:東インド会社の栄光、アメリカ独立)

The Road to Crisis(18−19世紀:ナポレオンの東方遠征、シルクロードをめぐるロシア帝国やペルシア帝国の画策)

The Road to War(第一次世界大戦)

The Road of Black Gold(19世紀後半:中近東における大英帝国の石油利権)

The Road to Compromise(20世紀初頭:四大帝国の崩壊(オスマン、ペルシア、ロシア、ドイツ)と欧米諸国の石油利権争い)

The Wheat Road(第二次世界大戦前後:ロシア穀倉地帯を狙うドイツ・ナチ政権)

The Road to Genocide(独ソ戦争と第二次世界大戦の終結)

The Road of Cold Warfare(冷戦時代とシルクロード周辺国の情勢)

The American Silk Road(イギリスの没落とアメリカの支配)

The Road of Superpower Rivalry(シルクロードにおけるソ連とアメリカの攻防)

The Road to Catastrophe(アフガニスタン侵攻、イランゲート事件等)

The Road to Tragedy(湾岸戦争、9/11、イスラム過激派の勢力拡大等)

Conclusion: The New Silk Road(「一帯一路」構想等について)

(オランダ通信 2017年7月号 *2017月8月5日発行から)

シルクロードの英語本 “The Silk Roads; A new history of the world”(Peter Frankopan著)

世界は「使われなかった人生」であふれている

気になる日本のモノ書き

海外にいると、日本の活字に何となく飢えている自分に時々気づきます。ネットでいろんな記事やエッセイなども読めますが、やはり本や雑誌のように手にとって読みたくなるのは、昔からの習慣?と勘繰りたくなったりします。そんな中、気になる日本のモノ書きの一人が、が、沢木耕太郎。大学生の頃、海外放浪を夢見ていた時に読み漁った本の中に、「深夜特急」がありました。実は定期購読している「暮しの手帖」にしばらく映画批評を書いていて、いつも楽しみにしていたのですが、数年前に連載が突然打ち切りになり、その抗議レターを編集部に出したことがあります。そんなことを思い出させたのが、次の本「世界は使われなかった人生であふれている」です。

この本は、キルギス日本センターの蔵庫ですが、手にとってみると、出版社が同じく暮しの手帖と知り、嬉しくなり早速借りました。連載を受ける際のエピソード(編集部の二井康雄から何度も誘われて断っていたけど、一回だけということで引き受けたら、70回以上も連載することになった等)や、映画批評を書くために試写会に出かけるのが最初は億劫だった(タダで見れるのだから羨ましい!と思うのは浅はかかもしれません)など、裏話が結構書かれていて少し意外な感じがしました。他にも気になる日本のモノ書きはいますが、また機会を改めて触れてみたいと思います。

(オランダ通信 2017年4月号 *2017月3月31日発行から)

界は「使われなかった人生」であふれている(沢木耕太郎著)

ケニアのお茶・Gatura Greens紅茶農園のツアーに参加(2021年9月19日)

週末にナイロビ北東部にあるThikaという街に行こうと誘われて時に、パッと思い浮かんだのがコーヒー農園でした。Lonely Planetという英語のガイドブックにも取り上げられており、一度アフリカのコーヒー畑を訪問してみたいと以前から思っていたのでいい機会だと思ったのも束の間、行こうとしていた日に残念ながらツアーが無く、紅茶農園に代わりに行くことにしたと友人に告げられ、いささかガックリしたものの、まあいいかと気を取り直して旅に出ることにしました。ナイロビ市西部に拡がる紅茶農園もこれまで覗いてきましたが、お目当てのリーフ茶は販売されていなく、丸い粉末状(CTC製法[1] と呼ばれている)のお茶ばかり。今回オランダに戻った時に、ダージリンやアッサムのリーフ茶を数袋持ち帰ってきたくらいです。ケニアは世界でも有数の紅茶産地なのに、旧植民地の英国にいいお茶は輸出されてしまって、クズの紅茶しか地元では飲めないものだと、半ば諦めかけていた頃でもありました。

今回訪問したところは、半日観光ツアーになっていてお昼付きで3500シリングと少し高め。Gatura Greensという紅茶農園です[2] 。渓谷が近くにあり滝壷で泳げるというのでそちらを期待して参加。ところが、3代目のオーナーのロバートさんはなかなか博学で、他のお客が来るのを待つ間、ケニアの紅茶業界について色々と教えてくれました。そして自前の紅茶も試飲もさせてくれ、その中にあったのがパープル茶。文字通り、紫色のお茶です。物珍しいので他のお客もマリエッタも一緒に試飲させてもらったら、なんとも滋味。ブルーベリーとかにも含まれるアントシアニンがこの紫茶にも多く含まれているというのではありませんか。いろんな効用があるアントシアニンですが、視力改善作用もあるとのこと。健康に良さそうなお茶なのです。

ツアー客(この日は20名以上いて子供達も多数参加)と一緒にこのお茶を栽培している農園へ出かけるも、通常は緑色のお茶畑が、見事に一面紫色。ロバートさんの指示で我々も、お茶摘みをすることに。日本では一芯二葉というそうですが、新芽とその下の二枚の葉を摘む作業をしてみるも結構面白いのでした。葉の大きさが小指よりも大きいのは大きくなりすぎているので摘まないように!という指示も出たりして、子供も大人も楽しそうに小袋に一杯になるくらい集めて、会場に戻りました。

会場ではどうやって紫茶を作るのか簡単に説明があり、それを実践させてくれるというので、ワクワクしながら陣取りました。火鉢が既に準備されていて、 摘んできた葉っぱが鉄鍋に放り込まれて軽く炙られるのです。シンナリとして量が半分位になってところで、今度はまな板(本来なら竹のザルを使うそうです)に載せされて、Rollingという揉む作業。子供達も楽しそうに取り組んでいました。揉むことによってお茶の香りが漂ってくるというのですが、本当にそうなので、この化学反応にはびっくりしました。揉まないと味も香りも出ない。この辺はネットで調べてみようと、作業をしながらその時は思ったのですが、この記事を書いている時点でも未だ調べきれていません。 こうやって手で揉まれたお茶を今度は乾燥させる作業に入るのですが、1−2時間かかるというので、この時間に滝壺へのツアーが始まりました。標高2000m近くでひんやりした気候でしたが、幸い晴天だったこともあり、西洋人グループのみならずケニア人も水着に着替えて束の間の水浴びを滝壺で楽しみました。そして会場に戻った頃には腹ペコ。バイキングスタイルでお肉や野菜、ご飯にチャパティのランチをたっぷりいただきました。

紫の葉っぱが広がる茶畑 ロバートさんとお茶を炒るマリエッタ 自分で摘んできたお茶を揉む子供達 お茶の試飲会

そしてこの後に、お茶の試飲会。10種類以上のお茶の説明を受けたのですが、どれも独特。好みのお茶を買うことにしました。心憎い気配りとも言えるかもしれませんが、自分たちで摘んだお茶が乾燥されて袋に入っており、それをオーナーのお姉さんが帰り際に一人一人に手渡してくれたのでした。紫茶は、日本でも既に販売されているようです(福岡の業者でお値段は現地のほぼ7倍![3] )。ナイロビ市内でも紫茶などの注文をオンラインで受け付けて届けてくれるとのこと[4] 。この農園では、紫茶以外にも正統な紅茶も売っていてこれもなかなか美味しいことが分かりました。日本へのお土産にもいいかもしれない?

[1] https://www.herbery-earth-story.com/SHOP/03010001.html

[2] https://www.brewittea.com

[3]CTC製法とは、押しつぶし(Crush)、引き裂き(Tear)、丸める(Curl)という紅茶の揉捻処理を、揉捻機によって行う製法で、ティバック等に使われている。ケニアではこの紅茶がほとんどでミルクティで飲まれている。

[4] https://www.gaturagreens.com

ナイロビ市内のコーヒー焙煎講習会に参加して見る

ケニアはアフリカでも有数のコーヒー産地で、酸味の強い豆が特徴的です。ナイロビ郊外にも昔は多くのコーヒー農園が広がっていたそうですが、多くが住宅地となってしまったと地元のケニア人から聞いたことがあります。JICAケニア事務所にも、私が赴任した時に既にコーヒークラブなるものがあり、有志で月会費を払って、ドリップコーヒーを毎日入れては飲んでいるのです。その幹事を前任者から2021年夏に引き継ぎ、安くておいしいコーヒー豆を探すようになりました。ナイロビ市内のスーパーでも売っているのですが、安かろう悪かろう、いい豆は500グラムでその当時でも1250シル(1200円程度)と結構高めの値段でした。とはいえ、事務所内にもカフェに詳しい人が数名おり、その一人から紹介してもらったのが、ナイロビ市内西部のLavintonというモール内にあるJOWAMカフェでした。焙煎機を店内に設置しており、煎りたてのケニア産コーヒー豆が購入でき、お値段も手頃(500グラムで当時700シル、今は800シル)だったので、気に入って定期的に購入して事務所でも飲むようになりました。

いつぞや、そのカフェで雑談をしていたら、「コーヒー豆焙煎の講習会も随時開催している[1] 」というではありませんか?5週間のコースで場所は旧市街のビルだというのです。いつか?と思いつつ、時間が流れて行ったのですが、この2月に一気奮闘してコースの責任者と連絡を取ってみました。どうやら初心者でも大丈夫そうということで、前金の1万シルを支払ってこの3月21日から定期的に通うことにしました。詳しくは近いうちにお伝えできればと思っています。

ケニア各地のコーヒー生豆 講習会のポスター

[1] https://jowamcoffee.co.ke/training

反戦デモ行進に参加する(デン・ハーグにて)

この5月18日日曜日に、オランダ・デンハーグの中心部で、イスラエルに対するオランダ政府の立場とパレスチナ・ガザ地区での戦争に抗議する大規模なデモが行われ、主催者によれば約10万人が参加したとのこと(もっと多かったのではとの推測も)。このデモは、オランダにおける過去20年間で最大規模とされ、デモ参加者は赤い服を着ることが事前に推奨されており、「レッドライン(Rodelijn:越えてはならない一線)」を象徴的に表現することを目的とした行進がデン・ハーグ市内で午後いっぱい繰り広げられ、町中が赤く染まりました。行進はハーグ中央駅側のマリ広場から国際司法裁判所のある平和宮まで続き、その後市内を練り歩いてマリ広場に夕方戻りました。ちなみに同裁判所ではイスラエル首相らに対するジェノサイド(集団殺戮)訴訟が進行中です。

この反戦デモ行進は、アムネスティ・インターナショナルや国境なき医師団、オックスファム、そしてSave the Childrenなど複数の人権・支援団体によって組織され、警官が見守る中、平和裡に終わってホッとしました。実はこれらの団体は4月にもオランダ政府と対話したのですが、外交的対応に消極的な政府の姿勢に失望を示していました。この5月になってようやく、ヴェルトカンプ外相がイスラエルの人権侵害に対してEUによる調査を求めるなど、より厳しい姿勢を見せています。一方で、オランダ政府は依然としてイスラエルの自衛権を強調し、経済制裁など具体的な圧力を回避しており、連立与党の一つである極右政党PVVの親イスラエル的立場に配慮した結果ともみられてます。

マリエッタの誘いを受けて、なんとなく好奇心で参加した今回のデン・ハーグでの反戦デモ行進。振り返ってみれば、オランダの政治情勢やウクライナを取り巻く各国での戦況、そして人権問題について自分なりに考える良い機会となりました。行進中に、見知らぬ人と立ち話をしたり、バッタリ知人(隣家のお嬢さんとか)に会ったりという楽しみ。当日夜のニュースでは、デモ参加者へのインタビューが放映されたのですが、デモ行進に初めて参加したと答える人が半数近くいたのにはビックリしました。一般市民もキナ臭くなっている昨今の情勢に、オランダ人たちも、これまで以上に危機感を持っているのでは?と思ったところです。

赤い服を着てデモに参加する人たち・ユトレヒト中央駅にて(5月18日午前11時ごろ) デモ行進主催者による講演 デン・ハーグ中央駅近くのマリ広場 述べ10万人以上の参加者が練り歩く

現場読み「玄奘三蔵、シルクロードを行く」

キルギスの日本センターには中央アジア関係の本が結構置いてあり、いつも気になっていました。今回の滞在中に、ふとタイトルに惹かれて手に取ったのが、岩波新書の「玄奘三蔵、シルクロードを行く」です。著者の前田耕作氏は、名古屋大学アフガニスタン学術調査団の一員として、大きな石仏で有名なバーミヤンを訪問以来、西・中央・南アジアの古代遺跡調査をしてきた研究者で、私も今回初めて知った方です。日本の聖徳太子が亡くなって(西暦622年:推古三十年)間もないだった頃の627年に、唐の都である長安を玄奘三蔵は出発し、シルクロードをひたすら西へ向かい、628年には天山山脈のペダル峠(4284m)を越えて、現在のキルギス共和国に入っているのです。

この峠を越えてから、キルギス東部のイシククリ湖北岸を通り西へ進み、峡谷を下り、その後チュイ州に入り、どうやらブハラ遺跡にも立ち寄ったようなのです。それから、現在の首都ビシュケクを通り過ぎ、ウズベキスタンのサマルカンドに向かって進んでいます。そこから南下して、タジキスタンとアフガニスタン国境を流れるパミール高原に源流を持つアムダリヤ河を渡渉して、峠を幾つか越えて、バーミヤンに入ったのが、629年。長安から2年越しで徒歩と乗馬により到着したのでした。

時代は流れ、2001年3月12日、つまりニューヨーク貿易ビル等破壊される半年前に、稀に見る大仏がタリバンによって破壊されることになったのですが、この大仏を玄奘三蔵が見ているのです。その後、東に向かい、カイバル峠やガンダーラ、カシミールを経て、再び長安に戻ったのは、17年後の西暦645年というのですから、凡そ17年に及ぶ仏教の起源を巡る旅を行ったことになります。壮絶な冒険を終え無事戻った時には、既に46歳になっており、持ち帰った仏像や経典は、馬20頭の背を借りなければならないほど膨大な量だったとのこと。玄奘法師とその弟子により創始された法相宗の基本と土台となった経典です。実に1338巻に及ぶ仏典を亡くなるまでの約18年間に翻訳し続けたというから並みの根性ではありません。また、存命中に、インドへの旅を地誌『大唐西域記』として著し、これが後に伝奇小説『西遊記』の基ともなっています。ちなみに、テレビの西遊記では、三蔵法師が女性(今は亡き夏目雅子)として描かれていましたが、実存したのは男性です。そんなことを今更ながら知った次第です。

在アフガニスタン日本国大使館のウェブより

(オランダ通信 2016年11月号 *2016月11月30日発行から)

出版情報:岩波新書 (2010)

https://www.amazon.co.jp/玄奘三蔵、シルクロードを行く-岩波新書-前田-耕作/dp/4004312434

三宅一生の仕事を考える

ふと偶然にユトレヒト市内の本屋で手にしたのが、英語と日本語のバイリンガルで書かれた『Issey Miyake 三宅一生』

これまで包括的に彼の作品や思想、背景を説明できるメディアがなかったからまとめたとイントロに書かれており、座って小一時間じっくり読んでみました。グラビア系が得意なTaschenから出版されており、編集者が北村みどり 、著者がMUJIの小池和子、写真が高木由利子という豪華陣。30センチ四方のずっしりした本で、値段は49.99ユーロでよっぽど買おうかと思ったがひとまず保留しています。横尾忠則とのコラボのポスター、TEN(点)、SEN(線)、MEN(面)のファッションショーのコンセプト、東北大震災の時に、青森大学体操部とコラボしたエピソード、出身が広島で、自分自身も被曝経験者で、同じく被曝した母親を若くして亡くしてしまったという生い立ちなど、改めて国際的に活躍する凄い日本人だなと感心してしまいました。

この3月中旬から6月までの予定で、東京の六本木にある国立新美術館で「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」展が開催されています。御年77歳でまだまだ現役の世界のMIYAKE ISSEY。多摩美術大学在学中の1960年に日本で初めて開催された世界デザイン会議が開催された時に、 三宅氏は、衣服デザインが含まれないことに疑問を持ち質問状を送りました。その主張は、「衣服は時代と共に移ろう『ファッション』として存在するのではなく、より普遍的なレベルで私たちの生活と密接に結びついて生まれる『デザイン』であるという」思想でした。

一方で「原爆を生き延びたデザイナー」といったレッテルを張られるのを嫌い、「いつも広島に関する質問は避けてきた」と、米ニューヨーク・タイムズ紙に寄稿(2009年7月)した記事で述べているのは意外でした。オバマ氏が「核兵器のない世界」を訴えた同年4月のプラハでの演説に触発されたというのが寄稿した動機とのこと。個人的には、核兵器のみならず、原子力発電もない世界が実現して欲しいと願っているのですが、ご時世は逆行しているように思えてならない。そんなことを考えさせてくれた一冊でした。

(オランダ通信 2016年3月号 *2016月3月31日発行から)

出版情報:ドイツの出版社TASCHEN (2016)

(http://www.nact.jp/exhibition_special/2016/MIYAKE_ISSEY/ )

本の現場読み「ザ・グレートゲーム」

本を読んで自分の感想を書くようになったのは、かれこれ10年前からのようだ。小さい頃は夏休みとかの読書感想文を書くのが苦手で、大学生になってから読書に親しむようになったものの、書簡みたいな形で書き残すことは殆どしていなかったし、子育てや仕事で忙しかった頃は、読む本は実用書が多かった。

ところが2015年秋から中央アジアのキルギスタンに仕事で通うようになり、その当時はオランダ拠点であまり日本語の本に出会えなかったところ、宝の山のような図書館を首都ビシュケクで見つけて、出張時の週末とかに読むようになったのがきっかけである。ご当地ものの題材が多く述べ4年間お世話になり、中央アジアに関するいろんな書籍を読み始めるきっかけにもなった懐かしい図書館である。その第一弾として紹介したのが以下の本である。これから随時書評をこのウェブサイトに追加していくようにしたい。

ザ・グレートゲーム

今回のキルギスでの出張に備え、この10月に日本へ一時帰国した際に幾つか中央アジア関係の本(「中央アジアを知るための60章」明石書店)等を仕入れていました。ふとしたきっかけで、20年前に設立されたキルギス日本人材開発センターが宿泊先から歩いて20分程の距離にあることが分かり、とある土曜日の午後に出かけてみました。大学構内にある日本センターには、図書館があり、日本語の自習向け教材やビジネス関連の学習書はもちろんのこと、中央アジアやキルギスに関する書籍コーナーがあり、読みたかった本がかなり揃っているではありませんか。

早速、図書室会員になり、手にとったのがこの本。サブタイトルにある通り、日本が未だ江戸時代末期だった19世紀初期から内陸アジアの覇権を巡って2つの帝国が探検隊やスパイを未知の中央アジアやアフガニスタンに派遣していたことを、イギリス人ジャーナリストが古い資料から紡ぎだしまとめた本です。英語の原書発刊は1990年。ちょうど冷戦が終わり、ソビエト連邦が崩壊した頃でもあります。

そして訳者の京谷公雄氏がこの本に出会って翻訳を始めた経緯も興味深いものがあります。1970年代に国際協力事業団(JICA)の窯業専門家としてパキスタンに4年間滞在し、アフガニスタンや中国の国境まで鉱山等に材料探しに出かけ、パキスタンの都市では本書の参考文献ともなる稀覯本(バーンズの「ブハラ紀行」等を買い集めていたとのこと。その後、原著に出会ってから著者と交渉して2年後にこの翻訳本をまとめており、526ページにわたる英語版を紙数の都合上386ページまで圧縮して編集する等、その努力が紙面からもヒシヒシと伝わって来る内容です。中央アジアの地図を宿泊先の壁に貼りながら、次々と出てくる慣れない地名(ちなみにブハラは今のウズベキスタン西部の沙漠地帯にあるオアシスです)を確認しながら少しづつ読んでみました。まさに、作家・椎名誠が推奨していた「現場読み」です。どなたがこの本を購入し、キルギスの図書室に寄贈していったのか分かりませんが、この本を手に取ることが出来、感謝の気持ちで一杯です。

(オランダ通信号外 2015年11月号 *2015月12月10日発行から)

https://www.amazon.co.jp/ザ・グレート・ゲーム―内陸アジアをめぐる英露のスパイ合戦-ピーター-ホップカーク/dp/4120021211

「読書環境の違い実感」岩手日報No.712号

ケニアにいる時は読みたい本を探すにも本屋がナイロビ市内では限られており、日本語となるとナイロビ郊外にある日本人学校や日本学術振興会の図書室から借りることが多かった。

オランダに戻ってきて助かるのは、公立図書館が充実していること。借りられる本の多くは英語やオランダ語ではあるものの、年会費37.5ユーロ(およそ6000円)で 最大20冊まで借りることができる。オンラインでの検索や本の予約、映画の名作シリーズ(DVD)のレンタルなども可能である。

盛岡市内でも県立図書館が昔は内丸にあり、茶畑の実家から自転車で気軽に出かけて、新聞を読んだり本を検索したりしたのだが、現在は盛岡駅西口に移転してしまい、簡単に通えなくなったのが残念だ。

ユトレヒト中央駅に常設している青空文庫。単行本や雑誌などが並ぶ ユトレヒト市郊外の自宅から歩いて5分の所にある青空文庫。散歩がてらによくのぞいている

ケニアからオランダに戻って気がついたのが、住居地の一角に古本の青空文庫が増えていること。英語や他の言語の本も置いてあり、鍵もついておらず気軽に読み終えた本を預けたり、面白そうなタイトルの本を持ち帰ったりするようになった。

料理の雑誌や観光ガイドブックも置いてあったりして、本の回転は結構早い。電車の駅構内や、図書館の一角にも青空文庫コーナーが設置されており、循環型社会がオランダでも機能していることを実感する。

ちなみに、デジタル化が進んでいる昨今、日本では青空文庫といえば、“誰にでもアクセスできる自由な電子本を、図書館のようにインターネット上に集めようとする活動”ということで、ネット上での電子本を対象にする動きがある。しかし、本はやはり紙で読みたくなるし、年配の方々もタブレットで読むよりは馴染みのある古本の方がしっくりくるのでは?と勝手に勘ぐっている。

オランダと日本が違うのは、本の大きさ。日本では文庫本や新書のようなこじんまりとして手に収まる大きさが主流だが、オランダの場合いわゆるポケット版でも文庫本の倍くらいの厚さと大きさになることから、屋外の青空文庫に預けておける本の数は自ずと限られる。

つくづく日本の本は携帯向けにできているなあと気づいたところでもある。

「読書環境の違い実感」岩手日報No.712号