中公新書「トルコ現代史」(今井宏平著)を読んで

2025年11月4日

キルギス共和国は、トルコと緊密関係にあるということに気づくようになったのは最近でした。ビシュケク市内に最初にできたモールはトルコ資本で、独立した後に最初に外交関係を結んだのもトルコです。キルギス語とトルコ語は「テュルク[1]」系言語に属していることから、お互いに半分くらいは喋っていても分かると、職場のキルギス人に言われた時はビックリしたものです。トルコの海辺リゾート地が大好きなロシア人を受け入れるところでは、キルギス人が結構働いて、かなりの海外送金をしているとも言われています。

オランダにいる時のトルコのイメージは、どちらかといえば労働者として移民してきた世代とその二世が暮らしているという限られた情報に因る所が多く、最近駅とかで見かけるようになってきたトルコ系のファストフード(ケバブやショアルマ等)やオランダ人が好んでいた格安のリゾート地などがその典型かもしれません。ユトレヒト市内のタクシーの運転手にもトルコ系の人が目立ちます。たまたまかもしれませんが、キルギスからオランダに戻ってスキポール空港から乗ったタクシーの運ちゃんは、オランダで育ったトルコ系2世の好青年。イスタンブールのような都会と、彼の両親が生まれ育った田舎の違いなどを車内で話してくれたのでした。

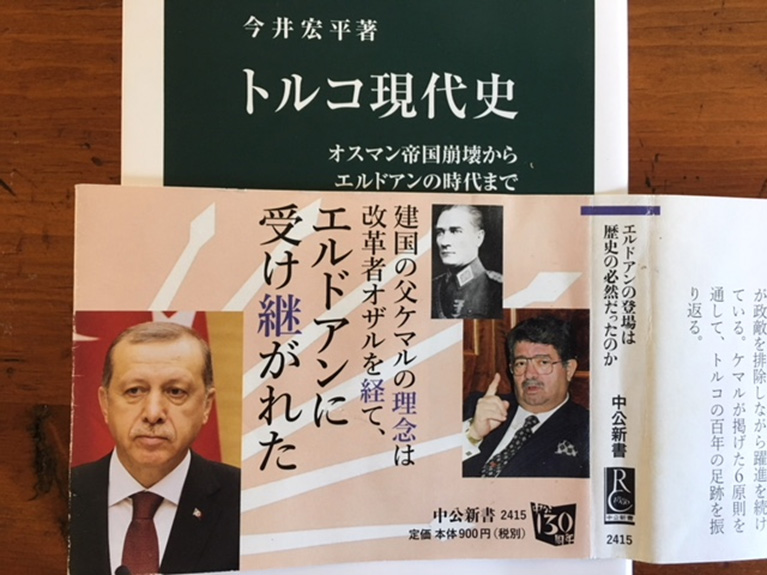

そんなこんなで、だいぶ偏ったイメージをトルコに抱いていましたが、歴史的な背景や政治経済についてほとんど知らないことを気にしていたところ、トルコでの仕事が長く、現在ジョルダンで働いている小村さんから届く現地通信に、この中公新書が紹介されていて、「自分がトルコにいるときに読んでみたかった」という感想を述べていたので、前から気になっていました。昨年12月に一時帰国した時に、八重洲ブックストアで探したらサッと出てきて即買い。ところが年末年始に読むつもりがなかなか手強い内容であったこともあり、ついに今回のキルギス出張に持参することになりました。それでもなかなか進まず、ついにキルギスから帰国する機内で読み始めたのですが、「オスマン帝国の崩壊を受けて1923年に建国したトルコ共和国の百年の足跡を振り返る」と帯書きにあるように、ソ連に脅威を抱きつつ繰り広げた外交と、軍事政権と数度のクーデタに振り回された内政が織りなす紆余曲折の出来事が満載で、読んでは立ち止まって考えてしまいます。1992年にEUのマーストリヒト条約が締結された頃は、かなりEUにラブコールを送り擦り寄ってEUの加盟国になるべくロビー活動等を繰り広げていたのですが、最近では打って変わって、中東の大国として独自の外交を繰り広げるトルコ。ロシアのプーチンと蜜月になりつつあるエルドアン大統領も、最近のシリア難民問題やクルド人対策などでよく話題になります。

トルコが何でNATOの加盟国だったのかという疑問にも答えてくれる記述があり、なるほどと思ったりしました。NATO発足の前夜の1948年12月にアメリカがトルコの加盟を拒み、ギリシア同様、NATOの発足メンバーになれなかったという挫折を味わったトルコ。その後1950年6月に勃発した朝鮮戦争に当時のバヤル大統領が4500人からなる軍事旅団を派遣することを決定し、この時の貢献と共産主義ソ連の「南下政策」を封じる役割を期待したアメリカの後押しを受けて、1952年2月にNATOに正式に加盟することになったのでした。

著者が、はしがきで「トルコの政治と外交を理解することは国際政治全体を理解することである」と述べており、決して大袈裟ではない最近の情勢となってきていることから、トルコの動きにますます目が離せなくなっていると言っても過言でないでしょう。

[1] 「トルコ人」を意味するこの言葉は、元々モンゴル高原からシルクロードを辿り、アナトリアへ民族移動し移住するようになった遊牧民族の総称である(同書 p137)。

(オランダ通信 2018年2月号 *2018月3月1日発行から)

出版情報:中央公論新社(2017)

https://www.amazon.co.jp/トルコ現代史-オスマン帝国崩壊からエルドアンの時代まで-中公新書-今井-宏平/dp/412102415X