大学の大先輩・梶光一東京農工大学名誉教授の著書を読んで・その2

2025年8月7日

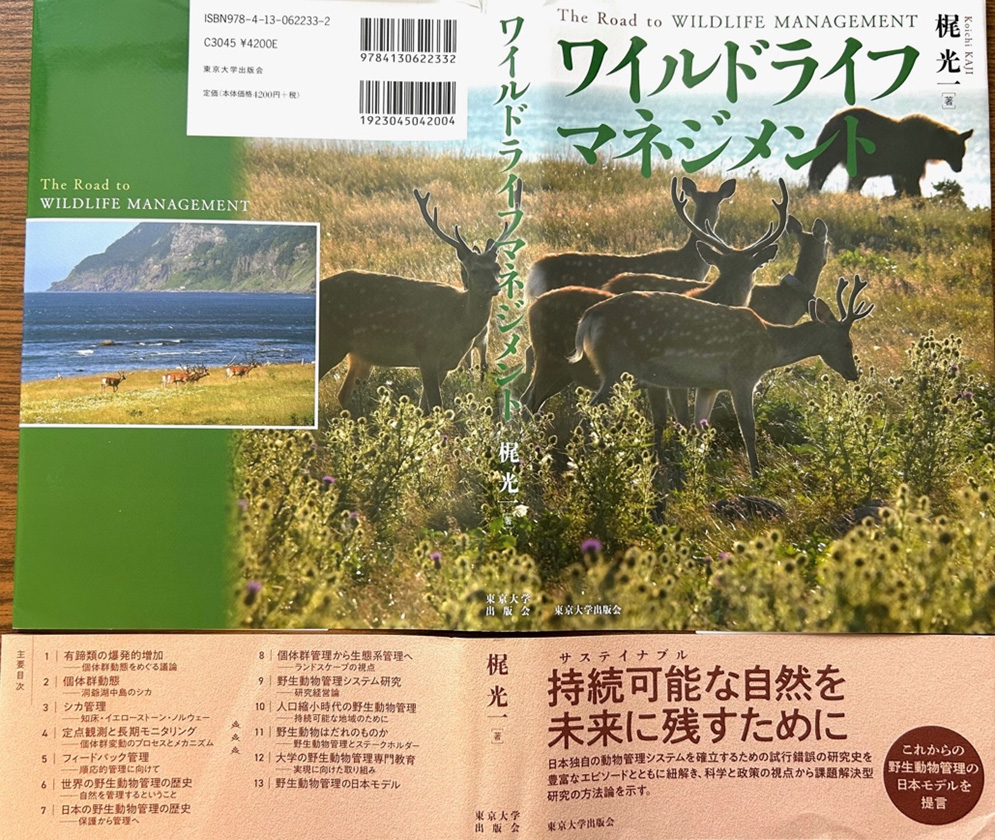

先日オランダ通信で紹介した日本の鹿研究の第一人者である梶光一先生の著書『ワイルドライフマネジメント』ですが、「なんでクマやシカが人里に出てくるようになったのですか?」といった質問がオランダ通信を読んだ方から届きました。そんな中、時々読んでいるほぼ日刊イトイ新聞で、次のようなテーマで取り上げられていることに気づきました。

6月10日から8回に分けて、狩猟管理学の第一人者である伊吾田宏正先生(酪農学園大学准教授)や長年にわたってNHK番組などで自然や動物の番組を制作されてきた諏訪雄一さんが、一般者が知っておいたほうがよさそうな野生動物の問題について、座談会的に話しており、北海道ではエゾシカの数が増えすぎて、けっこうな被害が出ていること、日本のあちこちで、自然と人間の関係が変わってきて、クマやイノシシの出没が昔と比べて増えてきているという現状などを実例も含めて紹介しながら分かりやすく説明した内容です。

- 増えすぎたエゾシカをめぐる問題

- シカやイノシシが来たら、次はクマだ

- ハクビシンはイチゴのヘタを残す。

- ヨーロッパでは、いい環境ができている

- どこで増えているか。どう捕獲するか

- シカ肉の美味しさを知る機会が増えたら

- 命をいただきながら、生きている

- 自然の中で野生動物に出会ったら

近年、日本のあらゆるところで野生動物と人の軋轢が生じており、「アーバンベア(都市型クマ)」や「アーバンディア(都市型シカ)」ということで、街にまで動物が出てくるようになっていることに一因として、田舎での人口減少や耕作放置地の増大が取り上げられています。都市部を離れたところでは、高齢化などにより昔からの集落がどんどん限界集落になって住人がいなくなり、昔の人が育てていた果樹は残っていてそれを食べにくる野生動物が多くなっていることや、マタギのようなハンターも少なくなっているという日本国内の社会構造の変化も取り上げています。

一方で、野生動物管理の先進国であるヨーロッパと日本の制度の違いについても触れています。

ヨーロッパと日本で大きく違うのが「獲った肉が誰のものになるか」という部分で。 日本だと基本的に、狩猟免許をとってシカやイノシシを撃ったら、どこで獲ったかに関わらず、その肉は「捕獲した人のものになる」んです。たとえば西興部村に、村外からシカ撃ちにやってきて、料金を払ってガイドをつけて狩猟しました。そうすると、肉は獲った人のものになります。だけどヨーロッパの場合、国にもよりますけど、獲った肉は基本は「土地所有者のもの」なんですね。ライセンスの効力は撃つところだけで、捕獲物は土地所有者、または土地所有者に委託された野生動物の管理者のもの。なので、その土地所有者または管理者には「撃たせ料(ライセンス料やガイド料)」と「出荷する肉の部分」

この件に関しては、梶先生は「日本の森林管理には野生動物がいない」と述べています(梶2025a)。日本は明治期にドイツ林学の一環として「狩猟学」が導入され、農学系の林学の講義として講じられた歴史があったものの、残念ながら消失してしまい、森林という土地の所有や管理と、野生動物管理が結びつかないまま、現在に至っていると。狩猟に関しても土地の所有権に関わらず狩猟ができるという「自由狩猟」という世界的に見ても極めて特殊な体制が日本では取られており、鳥獣による農林業被害が生じても責任の拠り所が曖昧であるなど行政的な矛盾が多く生じていることも関連の論文を読んで初めて知りました。梶先生が北大林学科でクマやシカを研究していた1980年代には、「なぜ、林学で動物の研究をするのだ」と言われ、それから40年。そして人間と野生動物が衝突して人身事故にも繋がる現在の悲惨な状況は、残念ながら日本の森林政策の失敗でもあるのです。

| 国 | 所有権 | 野生動物管理主体 | 課題 |

|---|---|---|---|

| アメリカ | 公共財・無主物 | 州政府 | 狩猟者の減少 |

| ドイツ | 無主物 | 土地所有者 | 狩猟者の減少 |

| 日本 | 無主物 | あいまい(環境省、農林水産省、都道府県、市町村) | 総合的な制度や体制の確立(自由狩猟からの脱却) 専門家の育成と配置 個体数管理(捕獲調整、被害防除等) |

参考文献:

梶 光一(2023) ワイルドライフマネジメント 東京大学出版会

梶 光一(2025a)特集 日本人が森に学ぶこと 野生動物管理 ヒトと野生動物はどのように共存するのか 神籬 71:3-8

梶 光一(2025b)シカ個体群管理の現状と将来の方向性 森林技術 No.997 https://www.jafta.or.jp/contents/shinringijuts/27_month5_detail.html

梶 光一(2025c)特集 野生動物と人間 第一部 野生動物と人間をめぐる関係を見るための視座 学問と実践をつなぐ 野生動物管理学の役割 『森林環境2025』 42-50 森林文化協会 https://www.shinrinbunka.com/publish/shinrin/

梶 光一(2025d) 平成林業逸史(61)「野生動物管理と森林管理」山林 1691:10-16 大日本山林会

(オランダ通信 2025年6月号 2025月6月30日発行から)

- https://www.1101.com/n/s/wild_animals/index.html

- ドイツでは人気職業の一つ。専門的で高度な教育を受けた者だけがなれる、非常にステータスのある職業として「森林官」が位置付けられている。因みに日本では森林面積2500万haに対し850人しか森林官がいないが、ドイツでは1070万haに対し5000人の森林官が勤務している(日経新聞 2023年6月5日)。https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGR26CZZ0W3A520C2000000/

- 所有者のない物のこと。

- 国や地方政府が供給することが社会的に望ましいと考えられる財やサービスで、誰でも同一の数量を同時に消費できる性質を持っている。

- https://shiretoko-u.jp