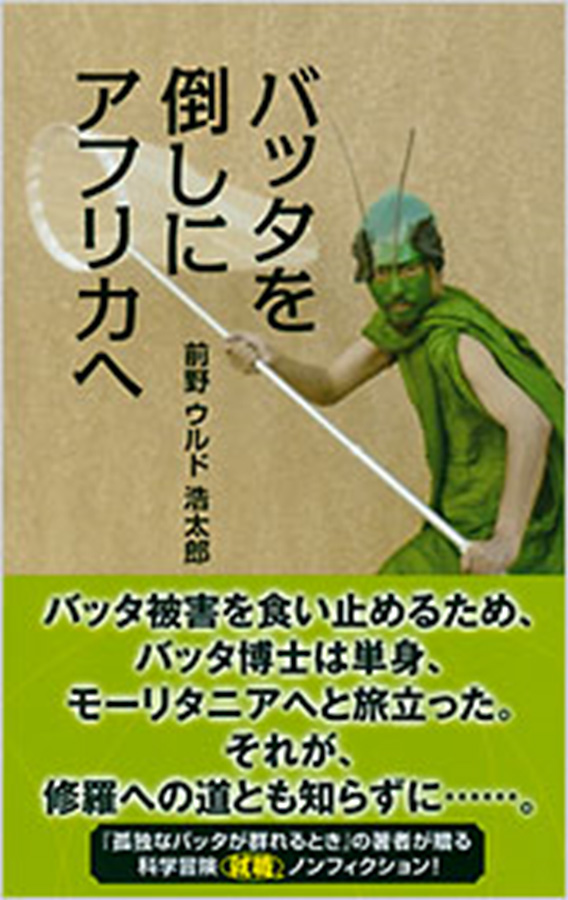

「バッタを倒しにアフリカへ」 (前野ウルド浩太郎著)

2025年7月12日

このタイトルからしてワクワクしてくるではないか?と帰国間際の成田空港内にある書店でこの新書を見つけた時に思ったものです。定期購読している日経ビジネスの書評欄でも紹介されており、一時帰国したら是非手に取ってみたい!と思っていましたが、即買いでした。前野ウルド浩太郎という秋田県出身で幼少から昆虫学者ファーブルに憧れて、バッタ学者になってしまったという何とも純粋な動機を持つ若手研究者が著者です。広大なサハラ沙漠の一角を占める西アフリカのモーリタニア(協力隊は派遣されておらず、JICAが漁業支援等を続けている)に3年間張り付いて、農作物を食い荒らすサバクトビバッタの研究を続けたその喜怒哀楽を、実に軽い調子で書き上げているのです。研究所で唯一の日本人として、お酒が飲めないイスラム圏で、言葉(フランス語やアラビア語)もできないまま、人徳のある研究所長や信頼のおけるドライバーらに囲まれて、砂漠でバッタを追いかける日々。しかも計画通り動かない大自然を前に、バッタが大発生するはずなのに肝心のバッタがパタリといなくなるという不幸が待つという、論文を書いてナンボの若手学者には致命的な事件に遭遇。気ままな大自然を恨めしく思う気持ちが文書に滲み出ています。

それでもめげず、どんな困難にぶつかっても前向きに捉え、何らかの解決策を見つけていくその姿は爽快ですらあります。これは、東北出身者にありがちな粘り腰なのかな?とさえ思いたくなりました。新書の前書きに書いてあるのですが、「不幸は続き、さしたる成果を上げることなく無収入に陥った。なけなしの貯金を切り崩してアフリカに居座り、バッタの大群に相見える日が来るまで耐え忍ぶ日々。バッタのせいで蝕まれている時間と財産、そして精神。貯金は持ってあと1年。全てがバッタに喰われる前に、望みを次につなげることができるのだろうか」と。これが32歳当時の前野博士の心境でした。日本の博士課程に進んでみんなが悩み、なんとか獲得したいと想い焦がれるのが、「学位取得、就職、そして結婚(つまり三冠王)」なんて、誰かが言っていたのをふと思い出しました。 そんな困難が待ち構える若手フィールド研究者の悩みを解決したのが、京都大学の白眉プロジェクト支援制度[1]。授業を一切せず最大5年間自身の研究にだけ集中していいという研究者にとっては夢みたいな制度で、当然人気も高い(倍率30倍!)のですが、彼は受かってしまうのです。その時に面接で会った当時の松本京大総長の言葉が何とも憎いので引用します。「(モーリタニアの)過酷な環境で生活し、研究するのは本当に困難なことだと思います。私は一人の人間として、あなたに感謝します」と、総長自ら、若手研究者の労をねぎらったのでした。世の中、まだまだ捨てたもんじゃないなあ。

現在は、JIRCAS(国際農林水産業研究センター)の研究員として、益々ご活躍中の前野博士。920円の新書で既に9刷、述べ10万部を販売したのは、やはりその中身が「前代未聞、抱腹絶倒の科学冒険就職ノンフィクション、小学校高学年から楽しく読めます!」と新書の帯に書いてある通り、面白いからでしょう。「知は現場にある」とは、光文社新書のキャッチコピー。開発援助の現場で働くものとして、自分もそう思い続けていきたいです。

[1] https://www.hakubi.kyoto-u.ac.jp/jpn/02_mem.html#tab6

(オランダ通信 2018年新年号 *2017月12月30日発行から)

出版情報:光文社新書(2017)